(Paul L.Heck) بقلم

لا يخفى أن القيّمين على الشأن العام لا يأخذون المحبة في الحسبان حين التخطيط

يعتمدون علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم البيئة وعلم البلدان والعلوم السياسية عندما يخططون لتدبير الشأن العام – دون علم المحبة

ولكن الأمر بات واضحاً اليوم. دون المحبة تنهار الحضارة الإنسانية. إذن، الغريب في الأمر هو أن المحبة بكونها ضرورة من ضرورات العمران لا تُدرس في كليات التدبير والحكامة ولا في شُعَب العلوم السياسية وما الى ذلك

صفات من يدرك قيمة الحياة : روح الانطلاق، روح الأخلاق، روح الرسالة، روح المرونة

قد يُطرح السؤال : هل هناك منهاج لدراسة المحبة يتلاءم مع علوم العمران؟

قد يُطرح السؤال : هل هناك منهاج لدراسة المحبة يتلاءم مع علوم العمران؟

سأروي قصة تدل على وزن المحبة في تجديد الحضارة. وأترك لكم التفكر فيما قد يُستخلص منها من منهاج يتلاءم مع علوم العمران

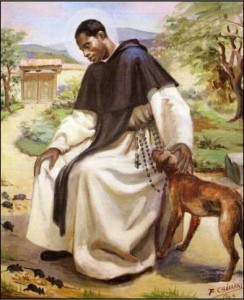

والقصة هي قصة عن قديس عاش في القرن السادس عشر للميلاد في ليما بيرو بأمريكا الجنوبية. وهذا القديس هو من أشهر القديسين في الكنيسة الغربية. اسمه مارْتِن دي بورِس

والغريب في الأمر هو أن هذا الرجل الأسود لونه والذي أثار احتقار واشمئزاز الكثيرين في مجتمعه آنذاك لسواد بشرته، عندما وافته المنية، حضر جنازته أهل المدينة بكافة فئاتها وألوانها، وليس لغرض الترحم عليه فقط بل للتبرك بذكره أيضاً، باعتباره حامي البر في تلك المدينة

Martin de Porrès (1579-1639)

.

ومن يحمي برّ المدينة يحمي بقاءها ونماءها

ماذا حصل؟ ألم يُقدَّر لهذا الرجل أن يُحتقر في مجتمعه بحكم مقاييسه العنصرية؟

مع ذلك أصبح قديساً : حبيب الجميع بل بطل المجتمع فيما يخص سبيل الله

وقبل الخوض في القصة لا بد من طرح السؤال حول هذه الكلمة : قديس. أليس الله وحده القدوس؟

باختصار، القديس هو من يكون قلبه مغسولاً بمحبة الله. ومن يعرف تلك الحالة لا يمسّه مرض من أمراض القلب، منها الحقد والرغبة في الانتقام وكل ما يعود الى الخوف على النفس أمام المجتمع. في المسيحية نقول إن القديس هو من يخصّصه الله بمحبته تعالى لمحبته تعالى : مخصَّص بمحبة الله لمحبة الله. هكذا تهيمن على قلبه محبة الله، الأمر الذي يمكّنه من تخصيص مجتمعه بمحبة الله لمحبة الله، وذلك في كل ما يصبو اليه

وذلك كله هو الذي يجعله منزهاً عن سلطان الشيطان أو مقدساً عنه

والنتزيه تنزيهان، الأول تنزيه الله فليس كمثله شيء، ويتفق على ذلك جميع الأديان السماوية، والثاني هو تنزيه الإنسان وهو التنزيه عن سلطان الشيطان. ولا يثبت ذلك إلا بعد الموت لأن الحي لا تؤمّن عليه الفتنة فلا بد من تحقيق وتدقيق في شأنه : هل غلب حب الله على حب النفس في قلبه؟ هل ظهر ذلك في أقواله وأعماله وأحواله؟ بطبيعة الحال توجد مثل هذه الفكرة في كل الأديان وإن اختلفت المصطلحات والمفاهيم

المهم : حين يكون قلب الإنسان مغسولاً بمحبة الله فلا يجيب لشيء إلا محبة لله بل لا يتحرك في مجتمعه إلا محبة لخلق الله. ومن يطمح الى ذلك فليدعُ الله الى أن يوفقه اليه. هل يكمن في محبة الله امر لا يزدهر المجتمع إلا به؟

ولا بد من التشديد على نقطة هي أن المحبة للخلق لا تقترن بحالة الاحتقار بالنفس. تثمر المحبة عن التضحية بالنفس من أجل الخلق، ولا تثمر عن الشعور بالدونية. ليس المحبة عبارة عن الضعف بل القوة فلا يحب من لا يحبه إلا القوي بالله

هل أنت في تلك الزمرة، زمرة الأقوياء المجاهدين بالمحبة؟

الفتوحات الإسبانية

في عصر القديس مارتْنِ دي بورِس كانت المملكة الإسبانية قد فتحت الكثير من بلاد أمريكا الجنوبية. وفي ظل تلك الظروف تكوّن شعوران في مجتمع القديس : الشعور بالاستعلاء عند الشعب المنتصر والشعور بالنقص والدونية عند الشعوب الأخرى

وذلك هو الأمر الذي شوّه وجه الإنسانية في مجتمع القديس فلا تسلم الحضارة الإنسانية إلا بالتقاء الشعوب بعضها ببعض في المدن الكبرى، وذلك بالحب وليس بالعُجْب، في سبيل التعاون على الخير وتبادل الأفكار والتجارب لصالح الكثير

ولكن الأمر قد تمّ تشويشه بحكم تلك الأسباب، أسباب الانتصار دون أسباب الحوار على قدم المساواة

وكان للقديس، بحكم لونه ودونية عرقه في مجتمعه، الحق أن لا يحب مجتمعه. في الحقيقة لو استسلم لمعايير مجتمعه لأضمر الحقد له. ولكن العكس هو ما حصل

اكتشف القديس، وذلك بقوة الإيمان بخالق الناس، أن الله لا يحابي فئة منهم دون فئات أخرى، والأمر واضح وضوح الشمس في الكتاب المقدس كما في القرآن الكريم. ألا يحب الله ما خلقه كله بجلاله وجماله؟

وفي النهاية دخل القديس الأسود في دير من أديرة المدينة، حياة الرهبان، وهم لا يستكبرون. فلنستمع الى قول لأحد إخوته في الدير ذكره بعد موت القديس شهادة لخيره

رجل عظيم الإحسان قد تكلف بالإشراف على عيادة الدير ولم يشفِ مرضى الدير فقط بل شارك في نشر المحبة العظمى للخلق. لذلك رأوا فيه أباً رفيقاً يؤاسي الجميع فسمّوه راعي الفقراء. كذلك اعتنى بالعوام خارج أسوار الدير من كافة الطبقات والفئات وشفاهم من الآلام والجروح والالتهابات ونزيف الدم. ولا يُحصى من وَجَدَ فيه الراحة والعزاء. وفَعَلَ كل ما فَعَلَه بحالة المسرور القلب والمطمئن النفس. وبعد الإحسان الى بني جلدته فَعَلَ مثله في خدمة الحيوان، وكلاب الشارع على وجه الخصوص. وعند عثوره على كلب منبوذ منجرح متألم ألجأه الى غرفته واعتنى به اعتناءه بالإنسان لم يفرّق بينه وبين ذي العقل

رجل عظيم الإحسان قد تكلف بالإشراف على عيادة الدير ولم يشفِ مرضى الدير فقط بل شارك في نشر المحبة العظمى للخلق. لذلك رأوا فيه أباً رفيقاً يؤاسي الجميع فسمّوه راعي الفقراء. كذلك اعتنى بالعوام خارج أسوار الدير من كافة الطبقات والفئات وشفاهم من الآلام والجروح والالتهابات ونزيف الدم. ولا يُحصى من وَجَدَ فيه الراحة والعزاء. وفَعَلَ كل ما فَعَلَه بحالة المسرور القلب والمطمئن النفس. وبعد الإحسان الى بني جلدته فَعَلَ مثله في خدمة الحيوان، وكلاب الشارع على وجه الخصوص. وعند عثوره على كلب منبوذ منجرح متألم ألجأه الى غرفته واعتنى به اعتناءه بالإنسان لم يفرّق بينه وبين ذي العقل

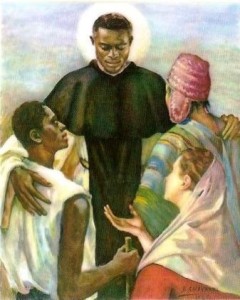

هكذا اشتهر هذا الرجل المستهان بعرقه، وذلك في أزقة المدينة كما في ممرات الدير، لِما حظي به من موهبة الشفاء. طلب الشفاء على يده جميع الناس، الغني والفقير، الأبيض والأسود، الحكام والعوام. من ناحية، بموهبة الشفاء، جمع القديس بين شعوب المدينة لأن الكثيرين قصدوه من أجل الشفاء. ومن ناحية أخرى برزت حقيقة على يديّ القديس الشافيتين المقتديتين بيدي المسيح الشافيتين هي أن الجميع مريض، المجتمع بأسره

هكذا اشتهر هذا الرجل المستهان بعرقه، وذلك في أزقة المدينة كما في ممرات الدير، لِما حظي به من موهبة الشفاء. طلب الشفاء على يده جميع الناس، الغني والفقير، الأبيض والأسود، الحكام والعوام. من ناحية، بموهبة الشفاء، جمع القديس بين شعوب المدينة لأن الكثيرين قصدوه من أجل الشفاء. ومن ناحية أخرى برزت حقيقة على يديّ القديس الشافيتين المقتديتين بيدي المسيح الشافيتين هي أن الجميع مريض، المجتمع بأسره

لذا فلا يمكن القول إن شعباً بطبيعته يفوق الشعوب الأخرى لأن الجميع مريض، ناقص، بحاجة الى الشفاء من عند الله

هكذا اختار الله هذا الرجل ليقلب به كل معايير الدنيا في تلك المدينة. ألا يحط الله الأقوياء عن الكراسي ويرفع الوضعاء؟ يشرح هذا الأمر بن خلدون في مقدمته شرحاً اجتماعياً

إذن، أثبت القديس أن كرامة الإنسان لا ترجع في الحقيقة الى طبيعته هو بل الى رحمة خالقه

كذلك سعى القديس الى تقوية المحبة بين فئات المجتمع بجمع الأموال من الغني لعطاء الفقير حقه فيها لأن ثروة المجتمع ليست ثروة الأفراد بل ثروة الجميع. هل تدور كأسة المحبة في مجتمع تستأثر فيئة من الناس بثروته؟

كذلك رعى القديس شؤون المنبوذين والمساكين رعاية خاصة حتى لا يشعر أحد في المدينة بأنه محروم من محبة الله ونعمته تعالى

ماذا يُستخلص من هذه القصة؟ بطبيعة الحال، نقرأ مثل هذه الأخبار في قصص الأولياء في كل من تاريخ الإسلام وتاريخ اليهودية. ألا تشير قصص الأولياء الى أن الوجود ليس بالوجود إلا بالجود؟

ويدل ذلك، أي اشتراك الأديان كلها في هذا الأمر، على أن المقصود من محبة الله هو أن نتلاقى جميعاً بظلها، وذلك من أجل تجديد الحضارة الإنسانية. ليست محبة الله العظمى، محبة الله للجميع، بمجرد هبة من عند الله تجعل الإنسان مطمئناً الى ربه وإنما هي قوة حضارية عمرانية

لو لا محبة الله لَما تحرك القديس إلا بما كان له الحق أن يضمره في قلبه من حقد على مجتمعه

دون محبة الله العظمى المتجلية في من يكون قلبه مغسولاً بها فلا يركن المجتمع إلا الى هذين الشعورين، الشعور بالاستعلاء والشعور بالدونية. وفي تلك الحال ستنظر الشعوب بعضها الى بعض بالعُجب دون الحب بل بالحقد في معركة بين الهويات لا تنتهي، الأمر الذي يفقدنا إنسانيتنا، وذلك هو ما يحول دون إزدهار المجتمع

وأختم بقول عثرت عليه في كتاب عنوانه فقه الحب ليوسف زيدان : “لأن الحب روح الحضارة وسرّها المستتر، لا يعرفه من البشر ولا يترقبه إلا الراقي. أما منكره فهو المنكور والممكور به والمدحور في غياهب الجاهلية الأولى

ألا ينبغي أن تُدرس المحبة في شعبة علم الاجتماع؟